明和電機 代表取締役社長 土佐信道(前編)

- Sketch Creators Vol.5

「1000匹の魚を描いて確信した、創造力の無限性」

sketch(スケッチ)とは、人物や風景などを描写すること。連載インタビュー企画「スケッチクリエイターズ」では、素晴らしいクリエイションを生み出すさまざまなクリエイターへのインタビューを通じ、彼らの創作背景を言葉と写真で写しとっていきます。

第5回目にご登場いただくのは、明和電機の代表取締役社長である土佐信道さんです。青い作業服に身を包んだ“電気屋スタイル”で、「マスプロ芸術」と呼ぶ独創的な芸術表現を次々に展開。幼い頃に絵描きを志した少年は、いかにして明和電機という在り方にたどり着いたのでしょうか。

明和電機のアトリエに掛けられた社訓「やったもんがち とったもんがち」の書。

絵描きになることだけを考えた少年時代

土佐さんは幼稚園の頃から「絵描きになること」が夢だったそうですね。

はい。小さい頃から絵を描くことが好きだったので、それをずっとつづけていくのが「絵描き」という職種ならば、絵描きになろうと考えていました。紙とペンがあれば、頭の中に浮かんだイメージを手っ取り早く外に出せる。そのこと自体が楽しかったんです。

絵を描くこと以外にも興味があったのでしょうか?

とにかく目立ちたがり屋だったので、小学校のお楽しみ会では必ずピンク・レディーを踊っていました。ちなみに僕はミーちゃんです(笑)。

絵を描く時間は自分の内側を見る時間でもあるので、そこにギャップがあるんですね。明和電機としてステージに立つと、「どうしちゃったんですか?!」みたいなテンションになりますが、日常ではそんなことはない。アトリエの近くのドトールで、黙々とスケッチを描いています。一人で絵を描くこの時間が大事なんですよ。

当時は何を題材にした絵を描かれていましたか?

幼稚園、小学校では、『ゴジラ』に登場する怪獣の絵ばかり描いていました。当時の特撮作品はシュルレアリスムの影響を受けた方々が制作していたので、どこか彫刻的というか、ちょっと気持ち悪いんです。その気持ち悪さに惹かれていましたね。中学校では、絵と一緒に詩を……(笑)。もう完全に中二病です。作家だと、サルバドール・ダリとかが好きでした。

「恥ずかしくて、人に見せられません……」という中学生時代の詩集を見せてくれました。

パッションと倫理を掛け合わせて表現する

高校卒業後は筑波大学芸術専門学群へ進学され、総合造形領域を専攻されています。「小さい頃から絵が好きでした」という方は、グラフィックデザインやプロダクトデザイン、インテリアデザインなどの道へ進まれる印象があるのですが、「芸術家になる」という志に変化はなかったのですね。

たとえ誰にも見られずとも、たった一人でもやるのが芸術家。デザイナーは逆で、みんなが「いいね」というものをつくります。原点に立ち返ると、僕が好きなのは自分の頭の中にあるものを取り出すこと。だからデザインには全く興味がなかったんですよ。

受注生産の「オタマトーン ジャンボ」のパーツを手にする土佐さん。

「芸術家として食べていくのは難しいかもしれない」といった不安はありませんでしたか?

不安はなかったです。父の背中を見て育ったからかもしれませんね。破天荒な人だったんです。根がエンジニアで、創意工夫をしたものづくりが好きで。1969年に明和電機を設立したのですが、オイルショックの影響で1979年に会社を倒産させてしまった。それ以降はほとんど会っていないのですが、晩年は自ら育てた烏骨鶏のフンを使ったエコシステムをつくっていたみたいです。「信道、継がんか」と図面が送られてきましたけど、幼い頃に「男にはそれぞれの生き方がある」と言われたような気がするので、エコシステムの継承はお断りしました。親が変だと子は安心なんです(笑)。

母は自分で表現することはしませんでしたが、芸術方面が大好きな人でした。父の会社が倒産して大変な時期でも、「お金の貧乏と心の貧乏は違う」と言って、絵を描いたり、美術館やコンサートへ行ったり、興味のあることは思いっきりやらせてくれたんです。中学ではブラスバンド部に、高校ではお兄ちゃん(明和電機会長の土佐正道さん)と組んだバンドにどっぷりハマり、自由にさせてもらいました。

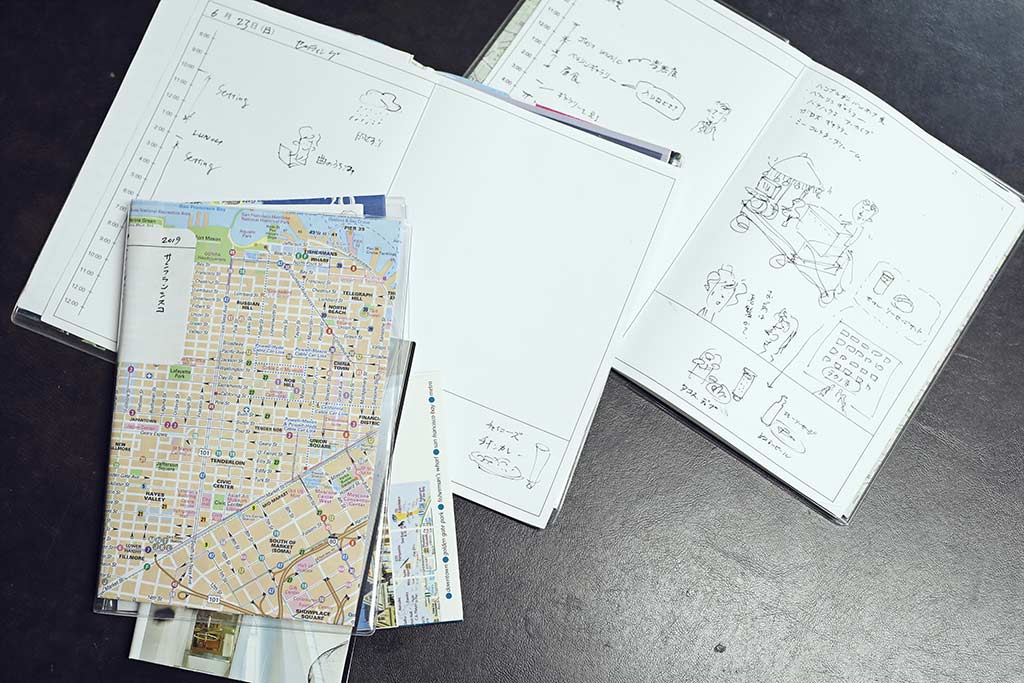

土佐さん自作の旅ノート。海外を訪れる度、A4サイズの紙を張り合わせて制作しているそうです。表紙は現地で手に入れた地域のマップ。

「お金の貧乏と心の貧乏は違う」、まさに格言ですね。土佐さんはずっと絵描きを志しながらも、なぜ機械を使った作品を制作されるようになったのですか?

大学へ進学し、何の疑問もたず、つくりたいものを制作しつづけていたのですが、22歳の春にスランプになったんです。そんなとき小さな頃から定期的に見てきた「魚の悪夢」を思い出しました。僕にとって絵を描くことは、自分の中で見えるイメージを外に取り出す作業。そしてそのイメージの典型が「魚の悪夢」だったんですね。ならばその魚を捕まえてみよう。1000匹捕獲して分析すれば、自分の創作行為の核に辿り着くかもしれないと考えたんです。それで「同じ魚は描かない」、「見えたものは何でも描く」というルールを決め、「オタクギョタク」と名付けた1000匹の魚のスケッチをはじめました。

半年ほどかけて1000匹の魚を釣り上げたとき、「まだまだ描けるな」と確信したんです。自分の創造力は枯れないし、生きている限りアイデアはどんどん湧き出てくるという自信がもてた。同時にフィクションである絵を、リアルにしたい欲求が芽生えたんです。父がエンジニアであることや、楽器をやっていたことも影響しているんでしょうね。現実世界で動く機械や道具にも、すごく惹かれていたんですよ。

明和電機の大ヒット商品「オタマトーン」が生まれた痕跡を辿れる『オタマトーン 全スケッチ集』と、人間のように笑う機械「WAHHA GOGO」を解説した『WAHHA GOGO スケッチ集』。

絵は情念やパッション。機械は論理の世界です。感覚で機械をつくっても、絶対に動くことはありません。自分にはピンク・レディーを踊ったりブラスバンド部でパーカッションを演奏していた“パッションの世界”と、絵を描いて内面を見つめたりバンドでコンピュータ・ミュージックを制作していた“論理的で冷静な世界”の両方がありました。パッションと論理を掛け合わせる表現の在り方として、機械や道具がしっくりきたんです。

オタクギョタクを経て、「魚器(NAKI)シリーズ」(「自分とは何か?」という問題に対する宗教的、科学的、芸術的なアプローチを、魚をモチーフに装置化した作品群)が生まれ、明和電機をスタートさせる原動力になっていきました。

ソビエト時代の軍用懐中電灯を明和電機ブルーで塗装し、明和電機のアルミプレートをつけて製品化したもの。

「見せる」を意識してひらめいた電気屋スタイル

明和電機の設立は1993年。アートユニットとして電気屋さんのスタイルをつらぬくというのは、いま考えても非常に斬新です。

オタクギョタクや魚器をつくるのは自分の内側の作業です。だけどつくったら人に見せないといけませんよね。見せなければ、お金が入ってこないし、意見や評価も得られない。「見せる」がないと、また「つくる」というループが生まれないんです。

僕は見せることの重要性をバンドを通じて学びました。ミュージシャンは「行くぜ! 武道館!」とか、「レコード100万枚売るぞ!」とか、最初からマスを意識するのに、芸術家志望の美大生はマスの存在をなぜかあまり意識していません。もちろんつくることには一生懸命なんですよ。だけど卒業制作をどこかのギャラリーで展示して、それで「ちゃんちゃん♪」っていうのは、僕は嫌だなと。だから芸術家として生きていくために、お金を稼ぐことはすごく考えていましたね。「好きなことをやるなら、自己責任でやらなあかんよ」とよく言っていた母の影響もあるのかな。

明和電機の制服の首元には「やったもんがち とったもんがち」の社訓、タグには「明和電機社歌」が書いてあり、作業のしやすさを意識したつくりやポケットの多い仕様など、こだわりが詰まっています。

それで「明和電機だ!」とひらめいたんです。日本では芸術家として見せても、アートマーケットはリッチだけどニッチだし、なんかポップじゃないんですね。僕は「電気屋はポップだ!」と感じました。それに当時、YMOやクラフトワークとか、かっこいい感じのミュージシャンの方々はみんな制服を着ていたんですよ。「おお、これだ」と思いまして(笑)。そこから明和電機という電気屋スタイルにつながったんです。

とはいえ実際は反骨心もありました。1990年代初頭はシミュレーショニズムという美術動向が起きていて、わりとこう、みなさんスカしていらしたんです(笑)。僕はちょっと違うかなと感じていたので、明和電機をやるときも「ダサくいこう」というか。

そう、明和電機をひらめいた瞬間に、しばらく音沙汰のなかったお兄ちゃんから電話がかかってきたんですよ。「やる?」ってきいたら「やるやる」って。その頃、仙台で暮らしていたお兄ちゃんは、ポシェットひとつで筑波にやってきました(笑)。もともと高校時代にお兄ちゃんと「TOSA」っていうバンドを組んでいましたし、「明和電機も二人でやった方がオモロイぞ」と思っていたところだったんです。

「やったもんがち、とったもんがち」という社訓は、土佐家の家訓でもあるそうです。

「芸術のマスプロダクト化」という視点の発端

ご兄弟ならではのエピソードですね(笑)。明和電機では「マスプロ芸術」と呼ぶ、芸術のマスプロダクト化を行っていらっしゃいます。芸術製品を大量生産することは、明和電機設立当初からお考えでしたか?

そうですね。明和電機では「芸術資源」そのものは売らず、「オタマトーン」や「SUSHI BEAT」といった大量生産の商品をつくる「マスプロダクト」と、ライブや展覧会などでみんなに見せて興行収入を得る「マスプロモーション」というふたつの「マスプロ」を行っています。前者のマスプロダクトに関しては、魚器シリーズをつくったときから考えていました。

エビ(ベース音)、タマゴ(ドラム音)、マグロ(シンセサイザー音)、イカ(シンセサイザー音)という4種類のサウンドを奏でる“SUSHI”が入った「SUSHI BEAT(並)」の「CDサイズ特別パッケージ」。透明パッケージの上から演奏も可能です。

なぜかというと、明和電機では「ナンセンスマシーン」と呼ぶ「機械」をつくるので、まず図面をひくんですね。彫刻作品なら世界にただひとつですが、図面があるということは簡単に複製できます。僕は父の工場で部品を製造する手伝いをした経験があるので、量産の面白さに対する勘がありました。そして大学で現代美術にのめり込んでいたとき、マルセル・デュシャンの「泉」がもたらした大問題に直面するんです。

「泉」は男性用の小便器にデュシャンが「R.Mutt」と署名をしただけのもの。彼はこの便器を「芸術作品」として発表をしました。問題なのは、便器が芸術作品になることを許されるのならば、大量生産された物資すべてが芸術作品になる可能性を生じさせてしまうわけです。芸術は時代ごとにさまざまなモチーフをテーマにしてきました。題材は神、王族や貴族、市民や自然物という風に、川上から川下へ流れてきたまではいいのですが、もっと下にある産業革命によって増えた大量生産品までが芸術作品になると、大混乱に陥ってしまうんですね。

「SUSHI BEAT(並)」の「CDサイズ特別パッケージ」の表。CDサイズなので、収納もしやすいのがポイントです。

面白いといえば面白いんですけど、こういう状況だと現代美術はこのドグマから抜けられません。それで僕は、「逆に芸術品を日用品や道具として普及させたら、ドグマをひっくり返せるやん!」と思ったんですね。芸術作品をみんなが日常で使う大量生産として落とし込もうと。それが芸術のマスプロダクト化に至ったきっかけです。

明和電機は1993年にソニー・ミュージックエンターテイメント(SME)主催の「アート・アーティスト・オーディション」でグランプリを受賞し、SME所属(1993年〜1998年)の芸術家となったわけですが、ミュージシャンとしてのご活動も目覚ましいものでした。こちらも明和電機のマスプロモーションを見越してのことだったのでしょうか?

そこはなりゆきでした(笑)。僕自身がやりたいのは、自分の芸術作品が量産されること。ソニーは量産やディストリビューションのプロ中のプロですし、SMEとしても「幅広い創作活動ができるクリエイターを養成しよう」という思惑があり、思いは合致していたんです。音楽はずっと取り組んできましたが、プロとして音楽活動をする考えはゼロだったんですよ。

ただお兄ちゃんとバンドを組んだり、「パチモク(魚器シリーズのひとつで、指パッチンで木魚を鳴らす楽器)」など、電気で動く楽器も制作していたんですね。それを見たソニーが「君ら、曲もつくれるんだよね?」って。そうしたら音楽の方がウケちゃったんです。初期のコンサートでは、前半に魚を殺すパフォーマンスをして、後半に「スパーク一発やり逃げ〜♪」と社歌を歌いピンク・レディー的な歌謡ショーをやるという、めちゃめちゃなプログラムでした(笑)。

明和電機の社是は「やりにげ」。社是について土佐さんは「前に進みつづけるためにも、好奇心は変わっていった方がいいので」と話します。

ご自身の内面や創作行為に対する疑問などと徹底的に向き合い、芸術家として生きていくための道筋をしっかり見据たうえで、設立にいたった明和電機。後編ではナンセンスマシーンが生まれる思考のプロセスや、手描きのスケッチの重要性など、土佐さんの頭の中を深堀していきます。

《プロフィール》

土佐信道(とさ・のぶみち)

明和電機 代表取締役社長

1967年兵庫県生まれ。1992年筑波大学大学院芸術研究科修士課程修了。1993年兄・正道とともにアートユニット・明和電機を結成、代表取締役副社長就任。2001年前社長・正道の定年退職にともない代表取締役社長就任、現在に至る。青い作業服を着用し、作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、電気屋のスタイルで活動。既成の芸術の枠にとらわれることなく多岐にわたり、国内のみならずヨーロッパ、アジア、アメリカなど海外でも広く展開。展覧会やライブパフォーマンス、楽曲制作、執筆、作品をおもちゃや電気製品に落とし込んでの大量流通など、絶えず新しい方法論を模索している。

- Sketch Creators